さて、楽曲が出来上がりミックスを自分以外の人へ依頼したい場合に

- 依頼用のデータってどう作成すればいいの?

- どんなデータが必要なの?

- 必要な情報って何?

と様々な疑問があると思います。

今日はそれらを解決して、スムーズにデータを共有するための方法を解説していきます。

なぜデータの準備が大切なのか

ミックスの依頼をする際に、正確に整理されたデータが届くかどうかで作業効率もさることながら、

音の仕上がりに影響の出る事もあります。

大事な作業になりますので順を追ってチェックしていきましょう。

ファイル書き出し時の注意事項

1、プラグインやフェーダー、パンの設定について

まず、プラグインに関して、例えばドラムのKickの音にEQをかけていて、そのEQが気にっている場合や、

ブレイク部分のボーカルに場面転換でディレイをかけていて、それが音として楽曲の中で大切な役割を担っている場合など

意図して作成した音やトラックに関しては、エフェクト有りと無しの2パターンのファイルを作成します。

ミックス時に再現の難しい場合はそのままエフェクト有りのファイルを使用し

改めて作り直した方が良い感じになる場合は、エフェクト無しのファイルを使用してミックスを行います。

それ以外の、特に思い入れのないエフェクトに関しては外した状態でファイル作成を行います。

次にフェーダーを0の位置に戻し、パンに関してはセンターに戻します。

ただ、ミックスに定位を反映させたい場合は、後述のラフミックスをお送りいただくか、定位の情報を書面でお送りください。

また、この時点で曲を再生した際に、各トラックのメーターが赤(オーバーロード)していないかも確認して、

赤がついている状態でしたら点灯しないようにフェーダーを下げて書き出す必要があります。

2、頭合わせでの書き出し

例えば、ドラムは3小節目、ボーカルが11小節目から始まる曲があったとします。

これをそのまま、ドラムは3小節目、ボーカルを11小節目からファイル作成して相手へ送ると

送られた側がDAWにインポートした際に、ドラムはドラムは3小節目、ボーカルが11小節目にマニュアルで合わせる必要が出てきてしまいます。

また、送った側もドラムは3小節目でボーカルが11小節目だよ、って伝える必要があります。

お互いに少々面倒、、、、という具合です。

それを、書き出しを行う時点で『ドラムもボーカルも1小節目』からファイル作成しておけば

ファイルをもらった側も合わせる必要がなくなり、送った側も相手に各トラックのスタート位置を伝える必要がなくなります。

このWinWinな関係を『頭合わせの書き出し』なんて言い方をしています。

要は、全てのトラックの頭を揃えて書き出しを行う、ということになります。(無音部分も含めて書き出しを行う、という事ですね。)

不安な人は、『全てのトラックを無音部分含め1小節目から書き出す』と覚えておきましょう。

また、書き出しを小説の頭としておく事で、テンポを相手に伝えれば共有も可能になります。

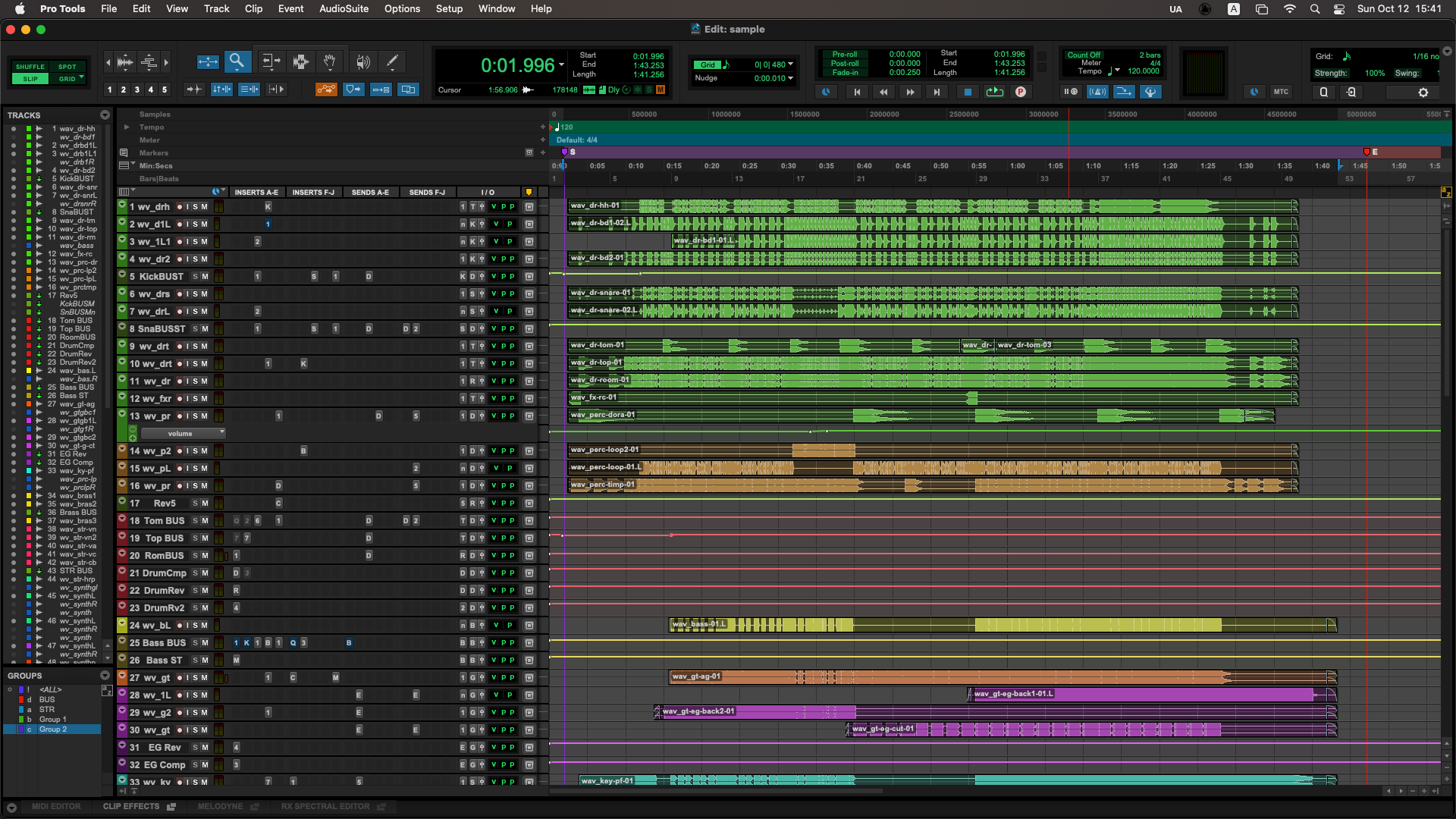

3、ファイル名について

それぞれのトラックにわかりやすい名前をつけておきましょう。

例えば

スネア:Snare、Sna、Sn

ボーカル:Vocal、Vo、Vox

などの様に、半角の英数字でまとめるようにします。

2バイト文字(日本語や全角文字)は最近はある程度問題はなくなって来ている感はありますが、

やはり文字化け等のトラブル防止という観点から使用しない方が無難です。

4、ファイル形式について

ファイル形式はWAVやAIFFなどの非圧縮データが基本です。

MP3やAACなどの圧縮データでも可能ですが、WAVをわざわざMP3にする必要はありません。

WAV >MP3

と覚えておいて下さい。

またMP3しかない場合にWAVに変換(コンバート)しても音質が良くなるわけではありませんので、そのままお送りください。

サンプリングレートとビットデプスに関しては同じ状態(DAWプロジェクトと同じ状態)でお送りください。

例えば現状44.1kHzなのに、書き出し時に48kHzで書き出して送っても音は良くなりません。

ラフミックスの作成

ラフミックス=ざっくりミックス

即ち、しっかりとミックスを行った音源ではなく、簡単にざっくりと、現段階で必要なミックスを施した音源になります。

例えばドラムの録音を行った日があるとします。

その日の終了時に、家でプレイを確認したいから、その為の音源をラフでちょうだい!みたいな事があります。

するとドラムのプレイが確認しやすいように、他の楽器よりも気持ち大きめの音量でミックスしてファイル作成を行います。

簡単にざっくりと、必要なミックス(ドラムを気持ちあげた、確認用の音源)を作成する、という具合ですね。

同様に、ミックスを依頼する場合も、依頼相手に対して楽曲の現状を伝えたい場合があります。

その手段としてラフミックスを作成するという事です。

例えばアコギは左に置きたい、エレキギターは右に置きたい、などのパン情報含め、

楽器のボリューム感やエフェクトなどの具体的な要望などあれば、それらも反映してラフミックスを作成すると伝わりやすくなります。

ラフミックス、という名前ではありますが、実際はとても大切な音で相手に伝える資料となります。

まとめ

さて、今日はミックス依頼用のデータ作成の流れを見ていきました。

一つ一つの小さな積み重ねが良い音、良い音楽に繋がっていきます。

少々細かな作業で面倒ではありますが、良い作品に仕上げるための大切なプロセスなのでしっかりと行うのが得策です。

また、swaying needlesではお見積もり時のデータ確認の際に、お送りいただいたデータに問題がないかデータチェックを行っております。

お見積もりはもちろん無料で行っていますので、お気軽にお問合せ下さい!

👉 ミックスのご依頼・ご相談はこちらから → [プランページ]